「わが地名論 第7回 蛸薬師という奇妙な名前」平居謙

わが地名論」連載にあたって

詩の中に地名を書くこと。その意味を探ること。これは僕自身の詩集に関わりながら展開する「わが地名論」。この連載を通して〈地名とは何か〉〈詩とは何か〉を考えてゆく。

1

この第7回からは、第1詩集『行け行けタクティクス』(1990年 白地社刊)に関して書いてゆきます。この詩集は僕にとって公刊された最初の詩集で、思い入れ深いものです。だからこれについて話始めるとキリがない(笑)。できるだけ余分なことは話さず、やはり〈地名〉を中心に見てゆきます。詩の舞台に関しては、〈宇宙〉などと妄想的に巨大なものが時に登場しているのは第0詩集と同様です。異なるのは、この詩集の中では架空の街を駆け抜ける〈キリコ〉という存在を仮構した点でした。実際にはない街角をイメージし、どこか妖しい世界を詩集全体の舞台として作り出そうと試みました。現実からふと迷いこむパラレルワールドとしての作品世界というところでしょうか。しかし、にも拘らず探してみると意外と具体的な地名や、それを想起させるものが出てきたりはするのです。現実の世界とは切れた、完全に独立した詩世界の成立を目指していましたが、その中にも〈地名〉は紛れ込んでくるのでした。

2

第0詩集『時間の蜘蛛』(1985年)からこの第1詩集『行け行けタクティクス』(1990年)の間に、僕は東京に行きました。途中からすぐに千葉の津田沼に移りましたが、相変わらず新宿とか早稲田、明大前あたりを遊びの拠点にしていました。1年間でしたが、東京圏内を楽しんでいました。生活にもさまざま変化がありました。サンドイッチ屋もしたし恋もした。このあたりのことは比較的詳しく『平成詩史論』(2025年12月観光予定 土曜美術社出版販売)の中で書いていますから是非それをお読みください。その後ほどなく関西に戻ってきて、関西学院大学大学院に入りました。大学院では少しずつ論文を書いてゆきました。ゼミの先生には実に丁寧に批評いただきました。しかし先生は僕の研究テーマであるダダイズムや高橋新吉のことにはそれほど関心のない方でした。その後新吉と同じ四国の出だということで、坪内稔典を知りました。当時園田大学に勤務していた坪内を訪ね、新吉研究のことなど話しているうちに、「詩集を出すのだったら、白地社に紹介してあげましょう」と彼は言ってくれました。それで、白地社から出すことにしたのでした。

3

大学院では、研究や創作に関して議論できる友人が段違いに増えました。現在まで詩友としての関係が続いているマルコム・シャバスキーや、後に童話作家になった田中哲弥らと親しく過ごしました。しかしどこか出身大学の京都教育大学にも何故かまだ自分の居場所があるような気がして、時たま空き教室で論文を書いたりとか、夏休みに、何だかんだとプールで勝手に泳いだりして過ごしていました。もう卒業しているのに迷惑なもんです。

4

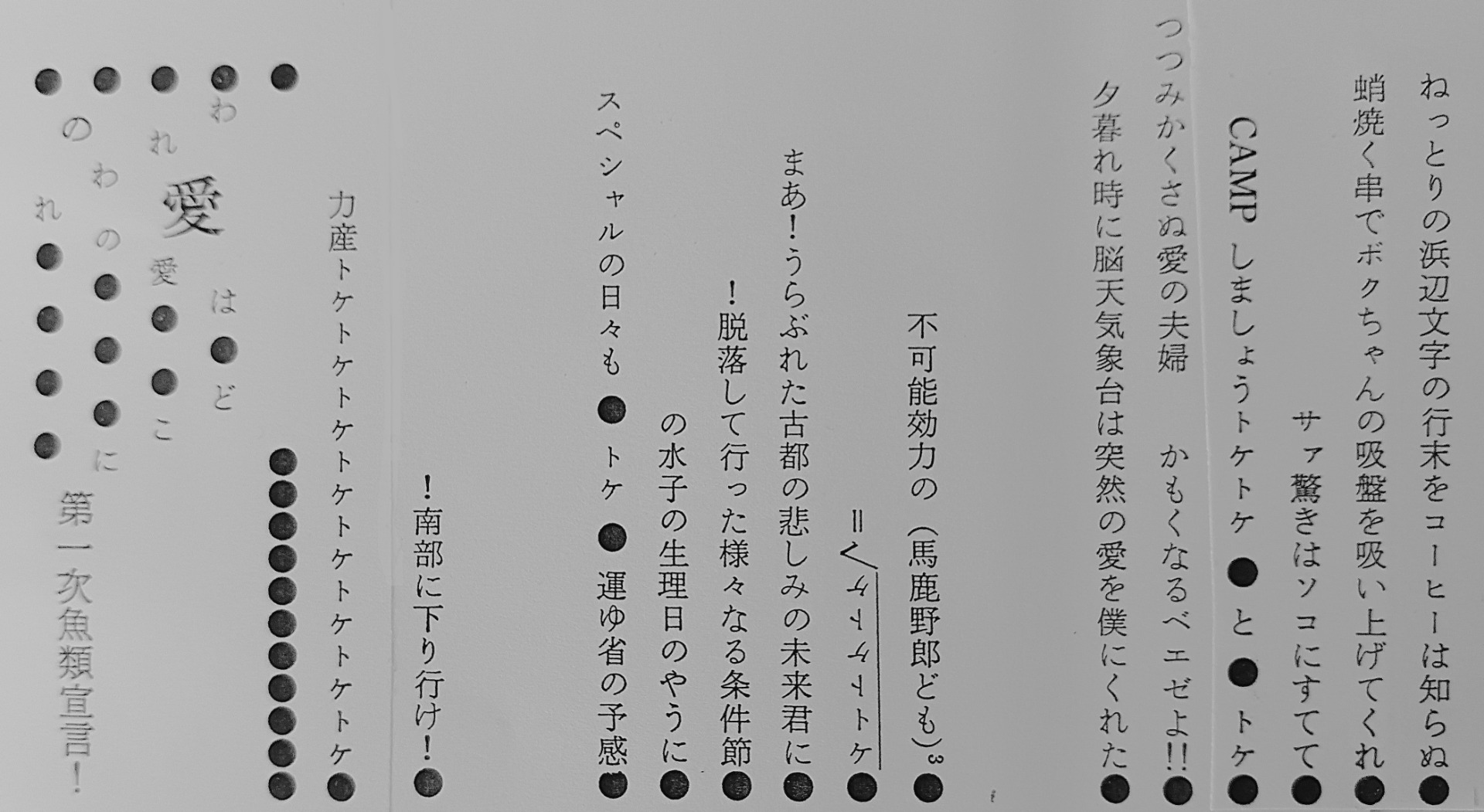

夏のある日、出身大学のプールで勝手に泳いでいた時のことです。眼が水面ぴったりのところに来て、水上と水中の両方が見える瞬間がありました。その時、〈この場所からは世界が全部同時に見えちゃう!すると魚類というのは、あらゆる存在の中で、一番すべてを見回しているのではないか、人間なんかやっている場合じゃない、魚類にならなきゃいけないのじゃないか?〉そんな思念が、バタフライだか何かをやりながら、突然頭の中に閃いたのでした。それで、〈自分は、今から魚類だ!魚類なんだから、人間に分かる言語なんか書かなくていいんだ、何でも頭に浮かんだことを魚類として、好き勝手に宣言するんだ!〉そんなイメージで書いたのが次にあげる「第一次魚類宣言」という詩でした。もっとも泳ぎながらなので、今書いたように順序だてて考えたわけではないのですが、ざっといえばそのような具合だったのです。この作品は長いので、後半部分を次に引用します。

5

基本的には、意味も何もない詩です。遊泳の息継ぎの間に、苦し紛れに頭を過る詩の断片です。その中に〈蛸焼く串〉という言葉が出てきていますね。これは京都に住んでいる人ならば「あれっ?」と思うような、単純な音遊びです。市内に蛸薬師通りという地名がありますが、それのことです。随分後、2020年代に入って「月刊 京都」という雑誌に「京都文学乱歩」という記事を2年ほど連載しました。夏目漱石『三四郎』について書いた時に、この小説の中で京都から乗ってきた女が蛸薬師の話をするシーンについて触れています。自分でも意識していませんでしたが、またここでも蛸薬師とか言っています。すごくこだわっていたのでしょうね。その地名を知った時から何だか変な名前だなあ、と常々感じていましたから、長年それが積もり積もって後に『三四郎』について書いた時にも注目したのでした。

6

もう一篇、地名と関連する〈うらびれた古都の悲しみの未来君〉という詩句を含む作品があります。未来君は最近では全く見なくなりましたが、1988年の京都国体か何かのキャラクターでした。ゆるキャラのはしりのようなものでしょうね。牛若丸だか何だか知りませんが、可愛くも何ともない、ずば抜けてセンスの悪いものでした。眼玉が黒目しかないのが恐怖でした。キョンシーとか死体とか、そんな類の代物です。『三四郎』冒頭で、ある紳士が列車の中で三四郎に「日本は滅びるね」などというシーンがあります。国体に沸き立つ京都とそのキャラクター未来君に水を差すような言葉は、どこかその紳士の言葉に繋がっている、と考えると大げさに過ぎるでしょうか。

7

詩の中で放たれる言葉は時に断片的で、それだけで何か意味を形成しないことも多い。カルタゲームにおけるお手付きのようなもので、完全な言語上のフライング行為であることも屡々です。しかし、後になって、かつて微かに捉えようとしたその中核にロックオンし、知らない内に本丸の中に攻め込んでいるというようなことを、「第一次魚類宣言!」と「京都文学乱歩」の間に僕は見るのです。

8

漱石という名前を出した序に。森鴎外があるエッセイの中で、自分は長年〈サフラン〉という花の名前だけしていて、実体を知らなかった。しかし後にサフランを見た時、名と体が結びついた。予めなを知っていなければ、それが結びつく感動というようなものはなかったはずだ。そういう意味で、物の名だけでも知っておくというのは大切なことだ、というようようなことを書いています。詩によって、何かに掠る行動は、物の名前を覚えるというのと、一見遠いようではあるけれども、実はぴったりと裏表の関係にあるように思うのです。